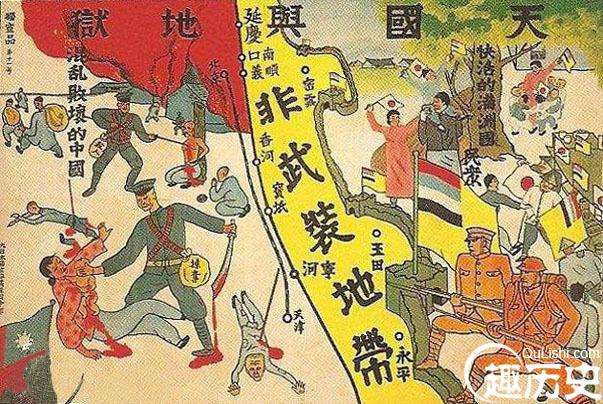

《塘沽协定》的签订标志着长城抗战的失败。其中一个主要原因是国民政府继续奉行对日妥协政策。尽管国民政府在一二八事变期间实行了“一面抵抗,一面交涉”的政策,实际上这是在表面抵抗而心向交涉,以此为筹码。1933年3月,蒋介石调集了50万兵力发动第四次对江西中央苏区的“围剿”,但失败了。此时,蒋介石坐镇南昌,正忙于整顿和调集重兵,以重新发动战争。日军正是利用这个时机,以相对较少的兵力挑起了战争。尽管蒋介石两次赴华北布置,但他多次表示,要以现有兵力尽力抵抗,不能依靠增援。当汪精卫成为国民政府外长后,他鼓吹与日本谈判,与蒋介石不谋而合。因此,国民政府最终转向“一面交涉”,这断送了广大抗日将士浴血奋战的战果。

长城抗战失败的第二个原因,在于国民政府不图自立自强,一味寄希望于国联及西方大国的干预。日军侵犯热河之始,国联及西方大国当即采取了强硬立场,中国也一再呼吁国联及各大国实施对日制裁。但面对日本的蛮横独行,西方列强一时束手无策,除以言词继续显示强硬立场外,未能采取有效约束日本的有力行动。国民政府的“希望”亦自然落空。

长城抗战失败的第三个原因,是单纯防御的军事战略。当时,中日双方的军事差距是明显的,日军一个齐装满员的师团即有3万余人,其总兵力虽不占优势,但武器占尽优势,飞机、重炮、装甲车乃至军舰一应俱全。中国守军虽番号众多,但齐装满员者不多,如第29军3个师合计为22000余人,一部留守阳泉等地,开赴华北前线的仅15000余人;齐装者更少,该军三分之一的枪械为老毛瑟枪,还有三分之一竟是军械所以旧枪械拼装制造的,重武器尤其缺乏。(《从九一八到七七事变》,第447页。)与日军进行阵地攻防战,中国守军被敌重兵器杀伤甚众。不过,当时中国军队并非没有优势可言,作战过程中日军最担心的是:“日军补给线通过艰难的热河省,易于断绝。”(《日本军国主义侵华资料长编——(大本营陆军部)摘译》(上),第225页。)而中国军队只是一味防御,未能实施机动作战,深入敌后,切断敌后勤补给线,困毙日军,逆转战局。特别是在两军对峙,日军战力一度殆尽之际,坐失战机,致使日军从容补给,发动了第三阶段攻势。

长城抗战虽然以失败告终,但中国爱国官兵表现出的英勇作战、不惧牺牲精神,尤其是第29军喜峰口的苦战及第17军在南天门一带的血战,都是“最悲壮的牺牲”,(李云汉编:《抗战前华北政局史料》,第245页。)极大地鼓舞了全国人民的抗日热情和信心,挫败了日军的嚣张气焰。傅作义在奉命后撤时,曾对何应钦说:“只有敌军先撤,我们才能撤。我们决不在敌人火力下撤退。”(《从九一八到七七事变》,第508页。)长城抗战发扬了中华民族爱国主义的光荣传统,显示了中国人民与敌人血战到底的英雄气概。